はじめに

地震や台風、大雨などの災害は、いつどこで起こるか分かりません。いざという時に慌てないためには、日頃からの備えがとても大切です。特に家庭での備蓄は、避難所に行けない状況や支援が届くまでの間に命をつなぐ重要な役割を果たします。この記事では、防災初心者の方でも分かりやすく、家庭でそろえておきたい備蓄品とその使い方をまとめました。

家庭での備蓄が必要な理由

災害が発生すると、ライフライン(電気・ガス・水道)が止まることがあります。また、道路が寸断されて物流が滞り、スーパーやコンビニで食料や日用品が手に入らない状況になることも珍しくありません。自治体や国からの支援物資は届くまでに数日かかる場合もあり、その間を乗り切るための備蓄が欠かせません。

特に高齢者や小さな子ども、ペットがいる家庭では、必要な物資が限られるため、あらかじめ準備しておくことが安心につながります。

備蓄の基本は「3日分以上」

防災の目安としてよく言われるのが「最低3日分」の備蓄です。これは、災害発生から支援が届くまでの平均的な日数に基づいています。しかし、近年の大規模災害では支援が1週間以上遅れるケースもあるため、可能であれば7日分以上の備蓄をおすすめします。

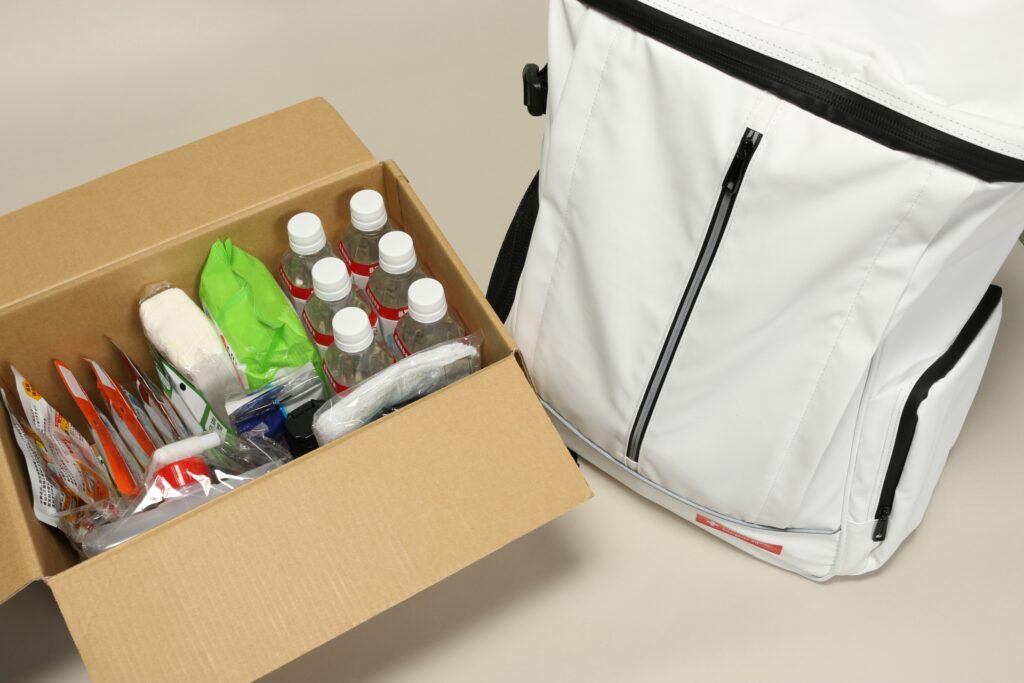

必ずそろえたい備蓄品一覧

飲料水

水は生命維持に欠かせません。1人あたり1日3リットルを目安に、最低3日分(9リットル)以上を確保しましょう。飲料用だけでなく、調理や歯磨きなどにも使用します。ペットボトルやウォータータンクに分けて保管すると便利です。

主食となる食品

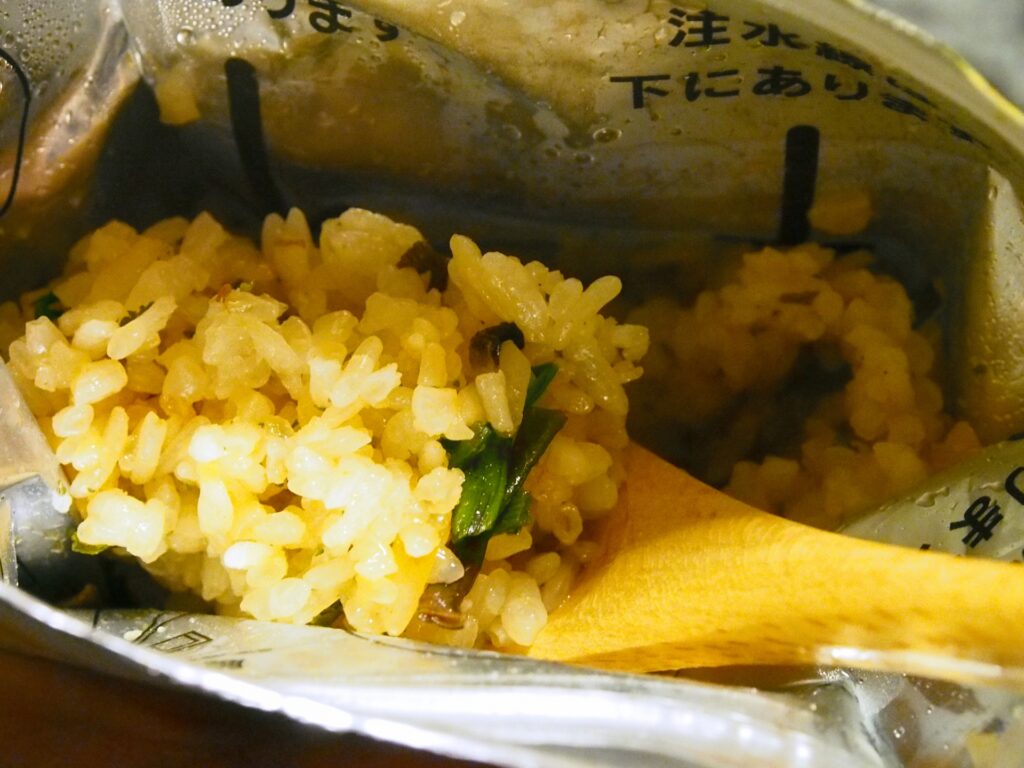

- アルファ米(お湯や水で戻すだけで食べられる)

- レトルトご飯

- 乾麺(そば、うどん、パスタなど)

- 缶詰(パン缶、肉・魚・野菜)

- インスタントスープや味噌汁

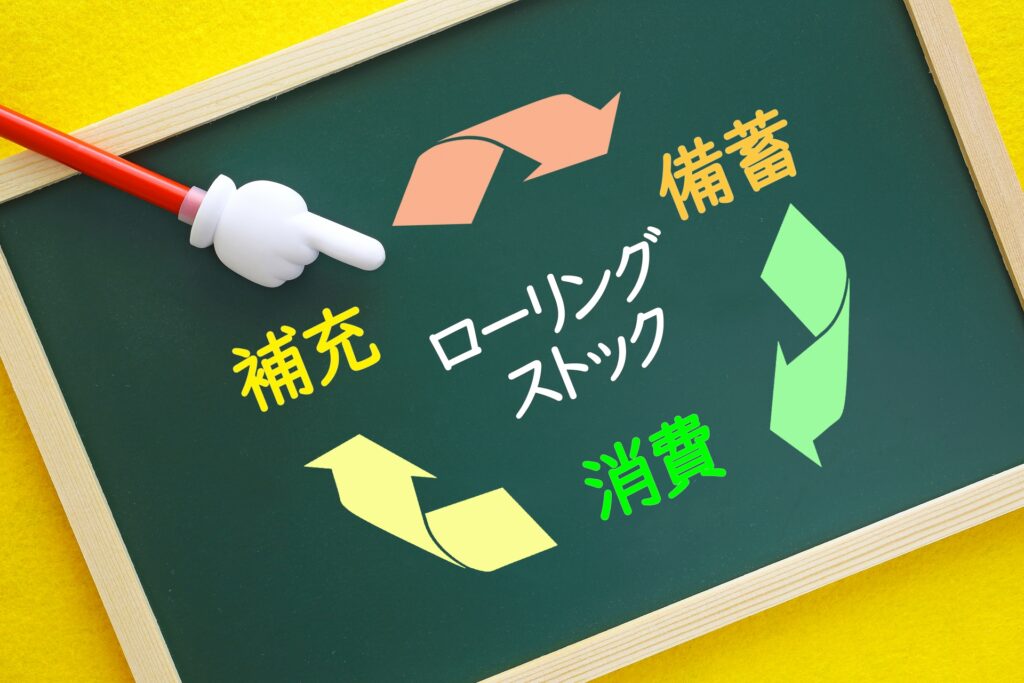

賞味期限の長い食品を中心に選び、定期的に入れ替える「ローリングストック」を取り入れると、常に新しい備蓄が保てます。

栄養補助食品

災害時は食事が偏りがちになります。ビタミンやミネラルを補えるゼリー飲料、栄養補助バーなども備えておきましょう。甘いお菓子はストレス緩和にも役立ちます。

調理器具と燃料

- カセットコンロとガスボンベ

- 紙皿・紙コップ・割り箸

- ラップ(食器に敷けば洗い物不要)

ガスボンベは多めに用意し、使用期限を確認しておきます。

災害時の衛生用品

- ウェットティッシュ・除菌シート

- 簡易トイレ(袋タイプや凝固剤)

- ティッシュペーパー・トイレットペーパー

- マスク

断水時には手洗いや入浴ができなくなるため、衛生用品は多めに準備しておくと安心です。

停電対策

- 懐中電灯(できればLED)

- ランタン(電池式または充電式)

- 乾電池(使用機器に合ったサイズを多めに)

- モバイルバッテリー

充電式ランタンは室内を明るく照らせるので、家族が安心して過ごせます。

防寒・防暑グッズ

- 毛布・寝袋

- カイロ

- 夏場は携帯扇風機や冷却タオル

季節や地域に合わせて必要なものを追加しましょう。

備蓄品の管理と使い方

ローリングストック法

普段から食べたり使ったりしているものを少し多めに買い置きし、使った分だけ補充する方法です。これにより、賞味期限切れを防ぎ、いざという時も普段の食事が取れるため安心感があります。

使用期限のチェック

半年〜1年に1度、防災用品を総点検しましょう。特に食品や電池、ガスボンベなどは期限切れや劣化が早い場合があります。点検日を決めて家族で確認するのがおすすめです。

家族で使い方を共有

カセットコンロや簡易トイレの使い方は、事前に家族全員で確認しておきましょう。災害時は説明書を読む余裕がないことも多いです。

家庭に合わせた備蓄の工夫

- 乳児がいる場合:粉ミルク、ベビーフード、紙おむつ、おしりふき

- 高齢者がいる場合:やわらか食、持病の薬、補聴器用電池

- ペットがいる場合:ペットフード、ペットシーツ、予備のリード

家庭の状況に合わせて必要なものをリスト化し、まとめて保管するとスムーズです。

まとめ

防災の備えは「やらなければ」と思っていても、つい後回しになりがちです。しかし、災害は待ってくれません。今日から少しずつでも備蓄を始めれば、家族の安全と安心を守る力になります。この記事をきっかけに、まずは飲料水や非常食などの基本的なものからそろえてみてください。

備えあれば憂いなし。小さな準備が、大きな安心につながります。

コメント